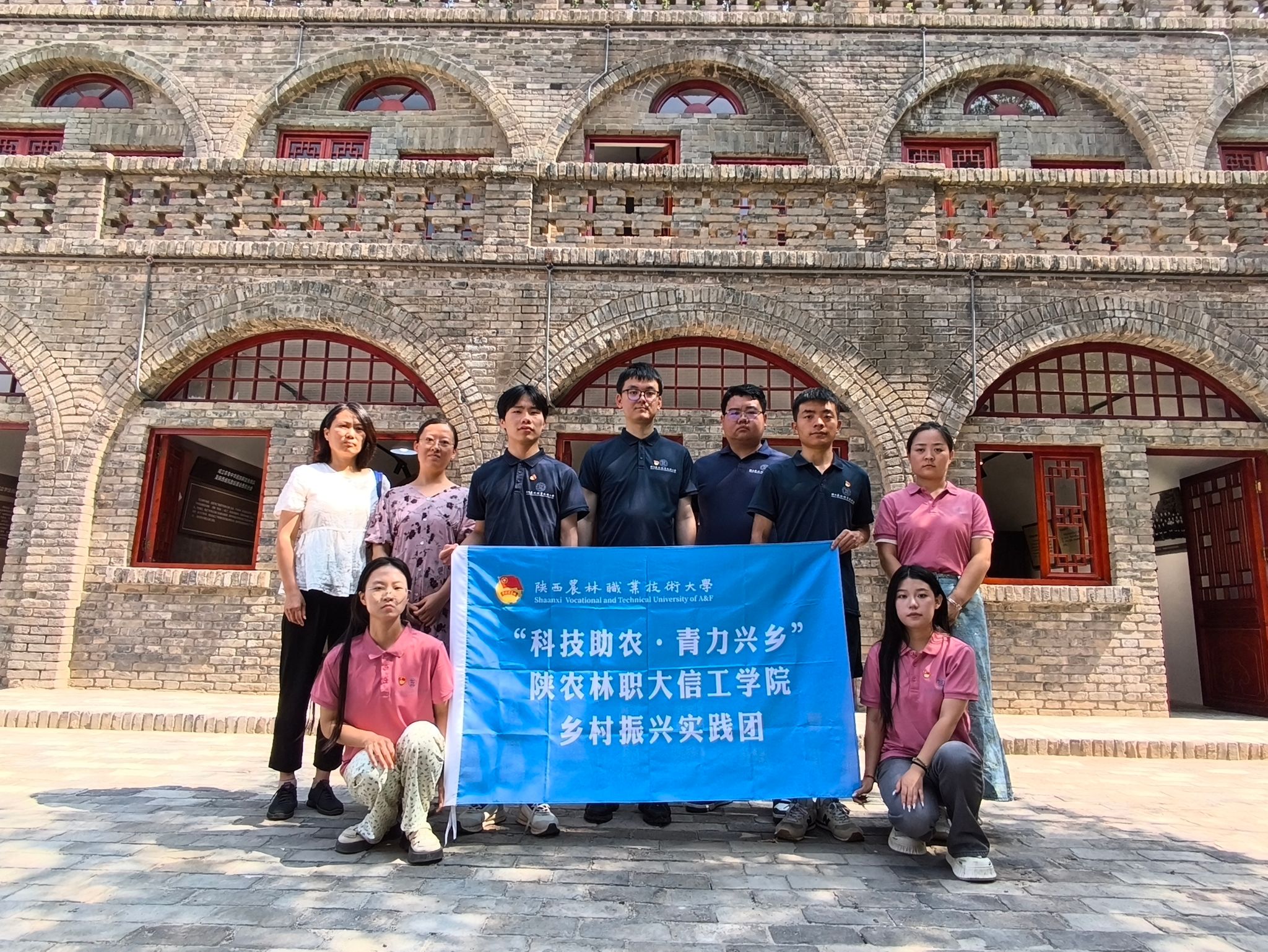

7月9日至12日,信息工程学院“三下乡”社会实践队在张齐、赵相茹、李晶三位指导教师带领下,依托校团委与灞桥区团委支持,深入西安市农业核心区灞桥,围绕“科技助农·青力兴乡”主题,走进家庭农场与基层治理一线,开展产业调研、信息帮扶等多项实践活动。

赓续红色精神 厚植“三农”情怀

为厚植“三农”情怀、赓续红色基因,实践队行前参观了学校西北农林专科学校附设高职党支部活动旧址与百年伟业·红色三农研学馆。附设高职党支部旧址包括12孔窑洞和党员活动广场,集中展示了日本侵华战争全面爆发后,广大师生在党组织领导下投身抗日救亡、解放战争、青年远征军及建设大西北的光辉事迹,生动展现了“爱国奉献、追求卓越”的办学传统。随后,队员们参观了百年伟业·红色三农研学馆,通过大量图片、档案、实物与互动体验,全面了解中国共产党百年来服务“三农”的光辉历程与伟大成就,进一步坚定了服务乡村、投身农业的初心与信念。

聚焦产业需求 提升信息赋能

结合信息工程学院专业特色,本次实践聚焦农业信息化与数字化管理,深入灞桥区于卫、成蹊、葡悦等多家特色家庭农场,围绕葡萄产业链发展现状及未来转型升级路径,开展全面调研与技术交流。

在多家农场调研过程中,队员们系统学习了各类葡萄品种的生长特性与管理要点,特别是在成蹊家庭农场,集中展示的20余个优质鲜食葡萄品种令人印象深刻。队员们详细了解了避雨棚、防渍设施、雨水收集系统及物联网环境监测等现代农业设施的实际应用,深刻感受到智慧农业技术在提升农产品品质、降低生产成本、实现精准管理中的重要作用。这些内容与通信技术、软件技术等所学密切相关,进一步增强了大家将专业知识转化为农业生产力的责任感与信心。

调研中了解到,于卫、成蹊家庭农场已取得绿色食品标志,成蹊更是正式获得地理标志产品认证,正积极推进标准化、品牌化建设。动漫制作技术专业同学结合专业特长,围绕农产品外观设计、品牌包装创意与农场负责人深入交流,提出融入地域文化与视觉美学的设计建议,助力农产品打造更具辨识度的市场形象,推动农业产品从“种得好”迈向“卖得好”,促进产业提质增效。

为了解现代设施农业与信息化融合成效,实践队还走访西安白鹿原花里园艺有限责任公司,学习蝴蝶兰等花卉组培、花期调控与智能温室运行,通过传感器实时采集数据,精准调节环境参数,感受数字技术助力现代农业。队员们还观摩电商直播,了解企业在品牌塑造与新媒体运营方面的探索。

深入基层治理 助力数字提升

在杜陵村,实践队紧密结合基层治理数字化与群众安全需求,开展反电信诈骗宣传与信息化帮扶服务,助力基层治理现代化。

此次反诈宣传,队员们与杜陵村干部、狄寨街道办科教文卫科工作人员一道,深入村组,挨家挨户走访群众,与村民拉家常、聊生活,普及电信诈骗常见手段与防范技巧,特别关注老年群体防骗意识的提升。大家用通俗易懂的语言、结合身边真实案例,耐心为村民讲解新型诈骗手法及应对策略,累计发放宣传手册150余份,面对面讲解80余人次,切实增强群众防骗意识与能力。

根据以往“三下乡”服务基层经验,实践队提前梳理总结了村干部办公常见问题与数字化应用短板,专门编写了《农村基层组织工作人员办公软件使用指南》,内容涵盖Word排版、Excel数据管理、表格分析等常用操作,结合实际办公需求,开展一对一、面对面操作指导,帮助村干部提升数字化办公能力,规范档案管理,助力基层治理提质增效。

针对部分村民数字技能薄弱问题,队员们耐心指导老年人掌握手机支付、信息查询等实用功能,切实提升其数字生活便利度与参与感,让信息技术真正服务基层、服务民生。

思政融合实践 汇聚青春动能

此次“三下乡”坚持思政引领与专业融合相结合,通过红色教育、产业调研、服务基层等多元路径,引导青年学子坚定理想信念、锤炼专业技能、增强服务意识,努力成长为新时代有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的高素质技术技能人才。

队员陈维浩表示:“从红色研学到产业调研,从基层帮扶到数字服务,每段经历都坚定了我用信息技术助力乡村振兴的决心。未来我将不负韶华,用青春书写无悔答卷。”

此次社会实践不仅让青年学子深入了解乡村实际、掌握产业前沿,更让他们深刻体悟“科技助农、服务乡村”的时代价值,用脚步丈量责任、用行动践行担当,厚植“知农、爱农、强农”的家国情怀,展现新时代高校青年服务乡村振兴的良好精神风貌。

(文/张齐 赵相茹 责编/王茜)